Doc du mois - mai 2025 - Travailler comme un chien /

En ce mois de mai célébrant le travail, j’ai décidé de vous éclairer sur le sujet passionnant qu’est le travail des chiens aux XIXe et XXe siècles.

Dans les régions du nord de la France, frontalières avec la Belgique, outre son caractère fidèle à son maître et dissuasif envers les brigands, le chien a revêtu un aspect économique. Il a été un compagnon de labeur de bon nombre de travailleurs. Si son entretien coûtait 8 centimes quotidiens, on estimait le gain à 16 centimes : une aide précieuse et rentable.

Dans les ateliers des petits artisans, les canidés étaient utilisés comme des « petits moteurs ». Ils aidaient à actionner des équipements mécaniques comme les soufflets dans les forges ou la roue d’un cloutier.

Dès 1820, ils ont remplacé les chevaux dans les mines lorsque les boyaux étaient trop étroits, épargnant ainsi à un enfant de tirer ces charges dans des endroits exigus. Cette pratique était particulièrement prisée de nos voisins anglais ou allemands.

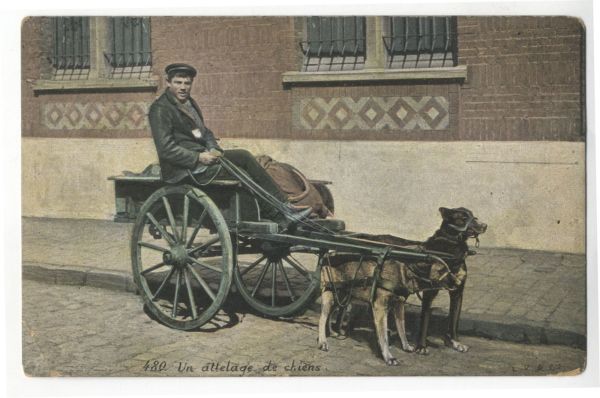

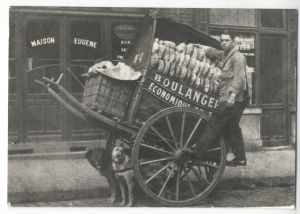

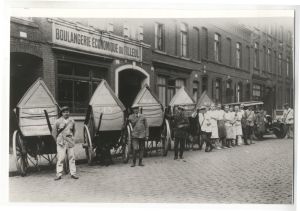

A Roubaix, on croisait plus facilement les chiens dans les rues et sur les chemins, tirant des charrettes menées par des travailleurs. De nombreuses personnes exerçant des métiers dits modestes ont eu recours à cette force de traction, bien moins onéreuse à l’achat et à l’entretien qu’un cheval ou un mulet. A partir du milieu du XIXe siècle, voici donc des boulangers faisant leur tournée dans les quartiers, des vendeurs de journaux et autres marchandes des quatre saisons équipés de charrettes à chien, plus communément appelées dans nos contrées "carrettes à quien".

Chez nos voisins belges, la pratique était tellement répandue qu’une nouvelle race de chien de trait a vu le jour : le mâtin belge. Cependant, dans les milieux modestes, la race du chien tirant la charrette importait peu, de même que le gabarit. L’espérance de vie d’un chien de trait dépassait rarement les cinq ans, en raison de la charge excessive de la charrette par rapport au gabarit du chien, cumulée à des périodes de traction intense sans repos.

De plus en plus populaires, les carrettes à quien, particulièrement rentables, cheminent dans le nord de la France et en Belgique à tel point qu’une législation est mise en place. La loi Grammont, punissant ceux qui exercent de mauvais traitements sur les animaux domestiques, a été adoptée en 1850 : un premier pas vers la reconnaissance de la souffrance animale. Des débats ont eu lieu entre les détracteurs des charrettes à chien, clamant que la traction est une maltraitance, et d’autres, comme Edgar Trigant-Geneste, qui affirmaient que « les chiens se font à la traction des voitures, lorsqu’ils y sont habitués de la même façon que les chevaux, les ânes et les mulets » (in TRIGANT-GENESTRE, Edgar, Les attelages de chiens - étude administrative, Editions Berger-Levrault et Cie, 1897).

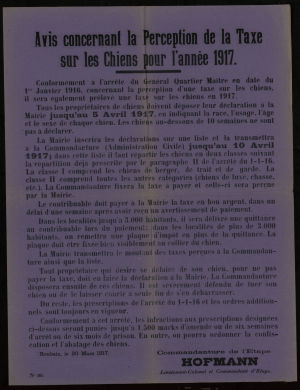

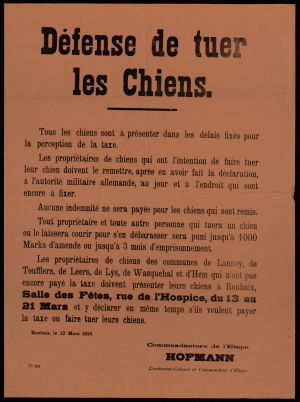

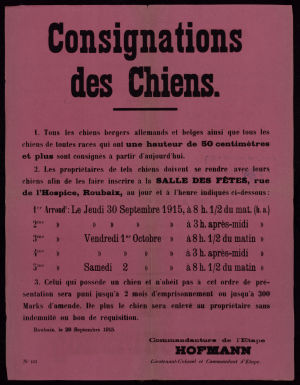

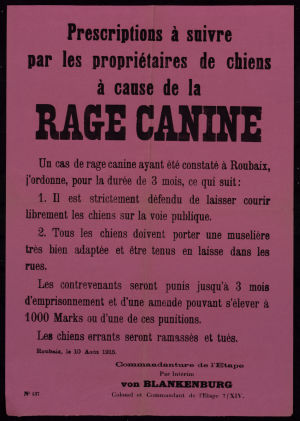

Au milieu du XIXe siècle, de nombreux chiens erraient dans les villes et les campagnes et l’on craignait alors la propagation de la rage des chiens vers les hommes. En 1855, une loi imposait aux municipalités d’établir une taxe sur les chiens. Les chiens étaient classés en deux catégories : les chiens de chasse ou d’agrément et les autres. Pour chaque chien, le propriétaire devait s’acquitter d’une somme allant de 1 à 10 francs en fonction de la fonction qu’il donnait à son compagnon. En parallèle, les municipalités étaient libres de la gestion de l’abattage des chiens errants et de ceux dont les propriétaires voulaient se séparer, de bon ou de mauvais gré.

Pour des raisons de santé publique autant que de contrôle des populations, cette taxe a été maintenue sous l’occupation allemande de Roubaix pendant la Première Guerre mondiale. Les différentes affiches conservées aux Archives municipales et à la médiathèque attestent de cette préoccupation pour la régulation de la population de chiens errants, potentiellement porteurs de la rage.

Pas toujours rose, la vie de chien !

Illustration : un attelage de chiens .- Carte postale, XXe siècle .- CP_A25_L10_S1_001